日本に住む人のくらしを知ろう!~食べ物編~(1)

日本人はどんなものを食べてきたの?

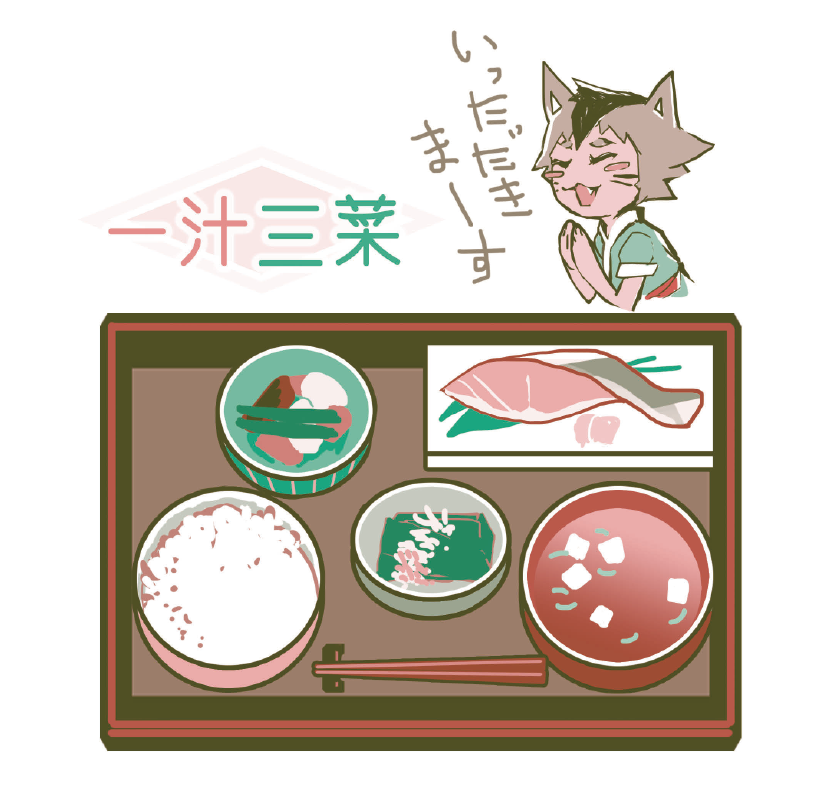

日本では昔から、米(ごはん)とみそ汁を基本とした和食が食べられてきたよ。ごはんとみそ汁に、肉や魚、野菜、卵、乳製品などのおかずを3つつけた、昔ながらの食事のことを、一汁三菜と呼ぶんだ。今から800年以上も前、鎌倉時代から親しまれてきた、栄養バランスのいいこんだてなんだって!

最近では、家庭で外国の料理を作ったり、米のかわりにパンやめん類などの小麦製品を食べたりすることが多いみたいだけれど、季節の食べ物をいかしながら作る和食は、世界的に注目されている料理なんだ。

2013年には、ユネスコ無形文化遺産にも登録されたんだよ。

日本の米作りについて教えて!①

そもそも米とは、稲という植物になる実だ。稲はもともと、気温が高く雨が多い、東南アジアで生まれた植物。気温が高い夏や、雨が多い梅雨がある日本の気候と相性ぴったりだったんだ。水田には多くの水が必要だから、米作りは、気温が高く、水がたまりやすい場所(大きな川の下流にある平野や、中流にある盆地)でさかんにおこなわれてきた。

時代を経て、米は北海道や東北地方などの寒い地域でも作れるものへと改良が進んだ。今や、日本の農作地の半分は水田なのだ。

ちなみに、米がよくとれるのは北海道・東北地方と、新潟、富山、石川、福井の4県を合わせた北陸地方だ。

日本の米作りについて教えて!②

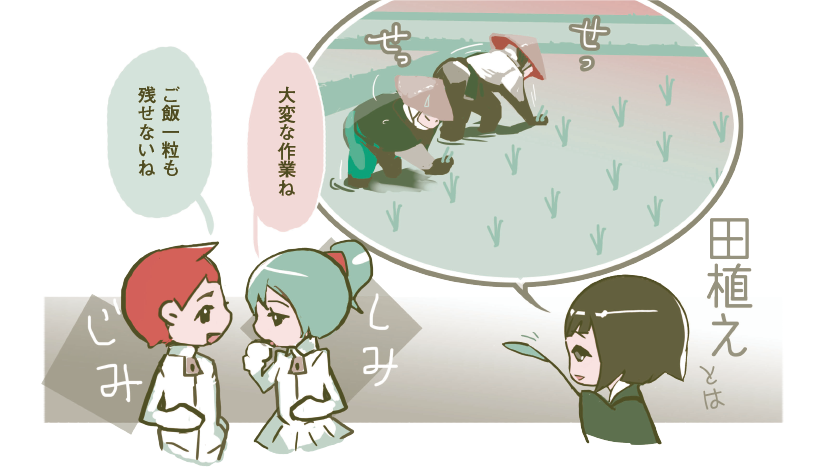

稲を育てるときに用いるのが、農薬や化学肥料だ。だが、これらは使いすぎると、米を食べた人の体に悪影響をあたえたり、土を不健康な状態にして、米の収穫量を減らしてしまったりする。だから多くの農家では、農薬をなるべく少なくし、化学肥料のかわりにたい肥という天然の肥料を使うよう努力しているのだ。稲は春の初め頃から、苗になるまでビニールハウスなどの寒さを防げる場所で育て、その後水田に植えかえる。水温より気温が高いときは水を少なくし、気温より水温が高いときには水をたくさん入れるようにする。これは、稲をできるだけ暖かい環境で育てるための工夫なのだ。

夏になって気温が高くなってきたら、一度水をすべてぬく、中干しという作業をする。中干しした稲は、根がよくのびて、栄養吸収が良くなるため、太く、たおれにくくなる。こうして豊かな実りの季節をむかえるのだな。

米作りの進化について知りたい!

1995年にそれまで禁止されていたお米の輸入が許可されてから、値段の安い外国のお米ばかりが買われてしまうことがないように、日本の稲作農家はいろいろな工夫をしているんだよ。たとえば、複数の農家がお金を出し合い高価なトラクターや田植え機を買ったり、小さくてせまい田んぼを、機械が入るような大きな田んぼに作りかえたり(耕地整理)しているんだ。そうすれば、短い時間でたくさんのお米を収穫することができるでしょ?

もちろん、よりおいしくて、寒さや病気に強いお米を作る研究もかかしていないよ。生き物についての最新研究(バイオ技術)を使っている農家や、かもに害虫や雑草を食べてもらうあいがも農法で、安全なお米を作っている農家もあるよ。最近では、独自の名前をつけたブランド米を作ることもはやっているんだ。

転載元:朝日小学生新聞「読めばわかる!日本地理」

朝日小学生新聞の購読はこちらから ※一部表現を変更して転載している場合もございます。

朝日小学生新聞の購読はこちらから ※一部表現を変更して転載している場合もございます。